马可

(1918年-1976年)作曲家,江苏徐州人。早年就读于河南大学化学系,1937年抗日战争爆发后,投笔从戎,后在冼星海的感召下,参加河南抗敌后援会巡回演剧第三队,从事宣传抗日工作。解放后历任中国歌剧舞剧院院长,中国音乐学院副院长。一生写了二百多首(部)音乐作品,代表作:《南泥湾》、《咱们工人有力量》、《白毛女》(与瞿维、张鲁、向隅等合作)、《小二黑结婚》。

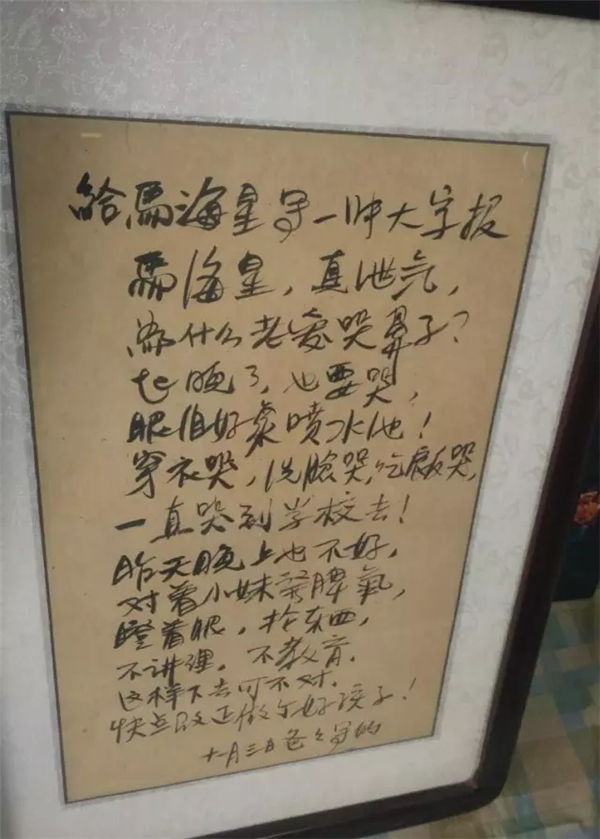

时值清明,《文化十分》独家采访马可的女儿马海星(原中国音乐学院作曲系副主任),听她讲述与父亲的故事,让我们一起追忆这位为人民而歌的音乐家。

当我长大交朋友的时候,我父亲对我感情观的引导让我一生受用。他不干涉婚姻选择,但当我遇到困难,向他请求帮助的时候,他非常耐心。

在文化大革命时,因为我的身份不好,我的一个同学特别同情我,他给了我很多温暖,然后就明确了这种恋爱关系。但是时间长了以后,发现有很多很不合适的地方,可是自己又非常痛苦,觉得人家对你那么好,你怎么能够不忠实,不愿意跟人好呢?后来就跟我父亲说了,他给我写了几十封很长的信。其中有一段是我印象非常深刻的,而且对我的一生都有很大的作用。

他在信中说,“从你介绍的情况来看,这个同志出生本质都挺不错的,业务上也有一定能力,同时也有你说的这些缺点,我觉得这些优点和缺点还只是建立一般友谊的,处于初步考虑的条件,而不是建立爱情关系的条件,虽然这也是爱情关系中不可少的。爱情关系的基础应该比友情关系深刻很多,应该有较长时间的考验,应该有较重大问题上的考验,这样双方互相间的了解都不是一时的,而是比较全面的,客观的。不仅通过自己的感受,也要通过其他同事、朋友、亲人的议论,自己才能做出比较客观地分析判断。这样经过一定的过程,不是很短的过程,也不是没有矛盾斗争的过程,双方感情逐渐建立起来巩固和发展下去,那样水到渠成,很自然的发展成爱情关系,才能为今后终生的共同生活打下良好的基础。这个问题如果处理不好,会消耗太多的精力,带来多大的痛苦啊,我们接触到的熟人当中这种例子是非常多的。”

他当时写给我这些语重心长的话,让我一下子豁然开朗了。之前一直是陷在里面出不来,非常痛苦。后来我在跟我孩子的交流当中,我也谈到,感情一定要经过一定时间的考验,以及在重大问题上的考验,你才能发现哪一个是真正可以终生一起生活的伴侣。所以我觉得父亲对我们的教育真的是一辈子都受用的。

他在我人生的一些重大方向上会给予我正确的引导,但更多时候他会让我们学会吃苦,自己的路自己走。大多数父母都怕孩子走错了路受苦,但实际上我父亲的教育是让你自己走,你受苦了,他不心疼,因为你从受苦中学到了很多东西,你就会更好的走。老是温室里的花朵,反而接受不了严寒。

他自己就是经历了很艰苦的创作历程。在1938年、1939年非常艰苦的宣传抗战环境中,没有学习时间,全都是实践。他日记里写,有时候到了前线,经常能看到撤下来的伤兵。晚上跟老百姓都睡在一起,一个屋里几个人,夜里经常睡不了觉,需要连夜写歌,然后印歌片等等。

后来我父亲在1939年的时候写过一篇小文章,他写道,“我漂来荡去,离开学校已经两年了,很多同学为我惋惜,说我放着用功的好学生不做,去演什么戏(演戏指宣传抗战),但是我觉得我两年的收获,远远比我失去的要多,我的收获是有余的,那就是我认识了国家真正的主人公,但是却在底层生活的劳苦大众。”

他宣传抗战的几年,不再是象牙塔里的洋学生。他接触了这些底层社会的劳苦大众,而且跟他们产生了深厚的感情,为他一生的道路和艺术上的成就,打下了非常深厚的底子。所以当我父亲被派到延安民众剧团时,他很快就和当地的老百姓打成一片。

他是一米八的大个,所以跟剧团巡回演出的时候,打着剧团的大旗在队伍前头走。草鞋磨破了就光着脚从这个村走到那个村,冒着雨仍然充满激情,现在我们都不敢想,觉得不可思议。

在延安民众剧团时,我父亲负责教乐理和音乐知识,也向民间吸取新的东西。他说最开始也觉得秦腔太难听了,扯着嗓子喊。但当他们一起巡回演出时,老百姓却非常喜欢,十里八乡都赶过来看,一看就看一夜,甚至大半夜看完了还没够,还把剧团的人请到家里,拿出炕头最好的东西给他们吃,他们在炕头上还唱呢,唱秦腔,唱民歌。很快他就爱上了,因为他感受到了老百姓的情感。

后来他当音乐学院院长的时候,他给我们讲课时说,他非常反感学生只翻一本民歌集,找一个旋律当主题就写。他说,“其实你课上学100首,远远比不上你在老乡炕头学的一首。因为在那种学习当中,你是把情感全都融进去了。”

他是1976年去世的。1975年时,他的身体已经很不好了,但他心急火燎的,觉得我们这几百人的歌剧队伍没有戏演,样板戏已经取得了那么高的艺术成就,他就着急。他知道最重要的是抓创作,然后就抓剧本,躺在床上看,夜以继日。

那段时间我一直陪着他,因为他一直在看病,后来也是我亲眼看着他住院。他一直说,为了歌剧事业,为了这一两百人,歌剧艺术家们不能再耽误了。但是很可惜,后来就发展成了肝癌。

我特别遗憾一件事,就是他那时候特别爱玩扑克,打发时间那种。但我们小孩都嫌,觉得跟大人玩不到一起去。那时候我爸爸要玩一次扑克可求着我们了,但是我们都不愿意陪他玩,所以后来我特别后悔,应该天天陪他玩,但是那时候谁能想到呢。

他在的时候,我们还不是特别懂事,我们懂事了以后,觉得好多东西要向他学,要跟他请教,可惜再也没有机会了,再也没有了。

图文来源:文化十分